时间: 2024-07-10 14:51:18 | 作者: 办公柜类

近来,刘亦菲主演的电视剧《玫瑰的故事》热映,神仙姐姐扮演的策展人黄亦玫让观众形象非常深入。策展人以专业相关常识储藏、敏锐的洞察力和构思策划才能成为艺术界不行或缺的重要人物。假如说艺术是不拘泥方法和目标的游戏,那么策展人便是游戏规则的实施者和魔幻气氛的烘托者。假如说艺术家是耕种美的勤劳园丁,那么策展人便是使艺术国际愈加奇特绮丽的园林规划师。

费雷德里克·保罗(Frédéric Paul),法国国家现代艺术博物馆策展人,“肖像的映象”策展人

现在,上海西岸美术馆与蓬皮杜艺术中心协作的常设展《肖像的映象》正在西岸美术馆展出,展览以“肖像”为头绪,经过呈现不同身份、范畴或社会地位的肖像叙述社会的开展过程,一起描绘了“肖像”这一发明方法的前史开展及在艺术史中的改变。策展人费雷德里克.保罗(Frédéric Paul),于1959年出世于摩洛哥,结业于里昂美术学院,然后进入大学教授艺术史,曾策划巴塞尔艺术博物馆举行的Shirley Jaffe回顾展,现任法国国家现代艺术博物馆研究员、巴黎现代艺术博物馆-蓬皮杜中心的策展人。他以为“艺术保藏、写作、策展是不同但相互互补的体会”,并对每个范畴都颇有兴致。在这个展览中,咱们读到“策展”的丰厚内在。

“肖像的映象”展览现场,西岸美术馆,拍摄:Alessandro Wang

策展让已完结的著作发生新的生机。艺术家发明著作,策展人解析著作,观众赏识著作、了解著作,他们共同完结了艺术品从发生,到能量加持,再到取得感知和认可的流程,相相互得益彰。熟睡的艺术品在策展人思维的引导下涌动出活泼的感召力。因旧的原因而生的著作,在新的精力需求下再次萌发价值。艺术史随前史车轮向前翻滚,艺术品却常看常新,在不一起代策展人的解读下,以新的相貌赢得新观众的注视和考虑。

策展能从不同视点诱发著作的多重魅力。一幅著作包括的元素是多元的,其间包括的信息又宽广的解读空间,比如说,发明者的出世国籍、学习和作业的国籍,著作发明的时刻,风格门户,体裁内容,尺幅巨细,颜色与光影,艺术家其他著作的展出和保藏状况。不管从其间的哪一点翻开构思,都有着非常丰厚的逻辑外延。

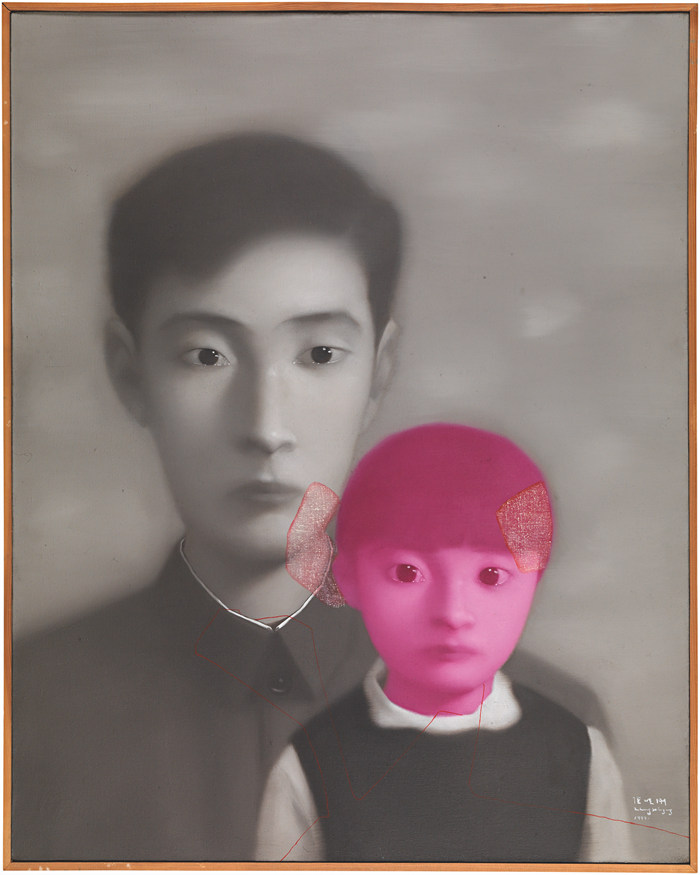

《肖像的映象》第7章节《家庭肖像》展现了几位女人肖像——常书鸿以女儿常沙娜为原型发明的《沙那肖像》发明于1935年,4岁的小女子在天蓝色格子上衣和童花头的烘托下显得单纯心爱,画家用留白和印章表现中国传统,而侨居法国的阅历带给他关于透视和造型的考虑也从画面上清晰可见;张晓刚《父女1号》相同描写了一个女儿,在无明显面部表情且身着制服的父亲身边,女儿面部的颜色点亮了全体灰调的画面,企图引发观者关于代际联系和身份认同的考虑;勒内·马格里特则在《剑球旁的乔治莱特肖像》顶用灰色描写了妻子乔治莱特,女子厚意平缓望向观者的方向,白色画框打破画面构成的平衡,制作了剧中剧的戏曲性。

张晓刚,《父女 1号》,1999年,布面油画,106 × 86.7 × 5 厘米

无独有偶,《肖像的映象》第11章节《国际女人》也以整章的篇幅,用油画、拍摄、形象再现了女人肖像。毕加索的《女人肖像》描绘了他的情人朵拉·玛尔坐在椅子上的侧身肖像,作为毕加索的创意缪斯,朵拉·玛尔也参加到拍摄发明与政治活动傍边,表现了女人的多重社会人物;凡·东根在《演员波莱特·帕克斯》再现了一位身着华美服装的的法国演员,一起也是戏曲导演和场景设计师,服装的暖色谐和布景的冷色调构成舒适的视觉抵触;格利高里奥·西尔蒂安在《罗马卖花女》描写了一位厚意庄重、头顶花篮并身着传统服饰的妇女,对称的画面使她看上去更忠实且赋有力气。

凯斯·凡·东根,《比莉肖像》,1920年,布面油画,100 × 81 厘米

相同是女子肖像,《家庭肖像》章节里展现的女人是女儿,是妻子,是家庭中的重要人物;而《国际女人》章节里表达的女人则是拍摄师,演员,导演,卖花女,是独立鲜活的社会化的个别。肖像所属的人的人物的多元性给了策展人从中腾挪的充沛空间。策展人经过奇妙地分类,让艺术品在作者完结表态后再次输出思维的能量。

“肖像的映象”展览现场,西岸美术馆,拍摄:Alessandro Wang

策展相关于艺术品,好像是文学表达的修辞方法,用比照、比方、夸张、引证、前后照应等技巧,给予观众灵机一动的思维快感,取得“原来是这样”的心思认同感,是观众更有质量的参加艺术展览的方法和更个人化的观展体会。

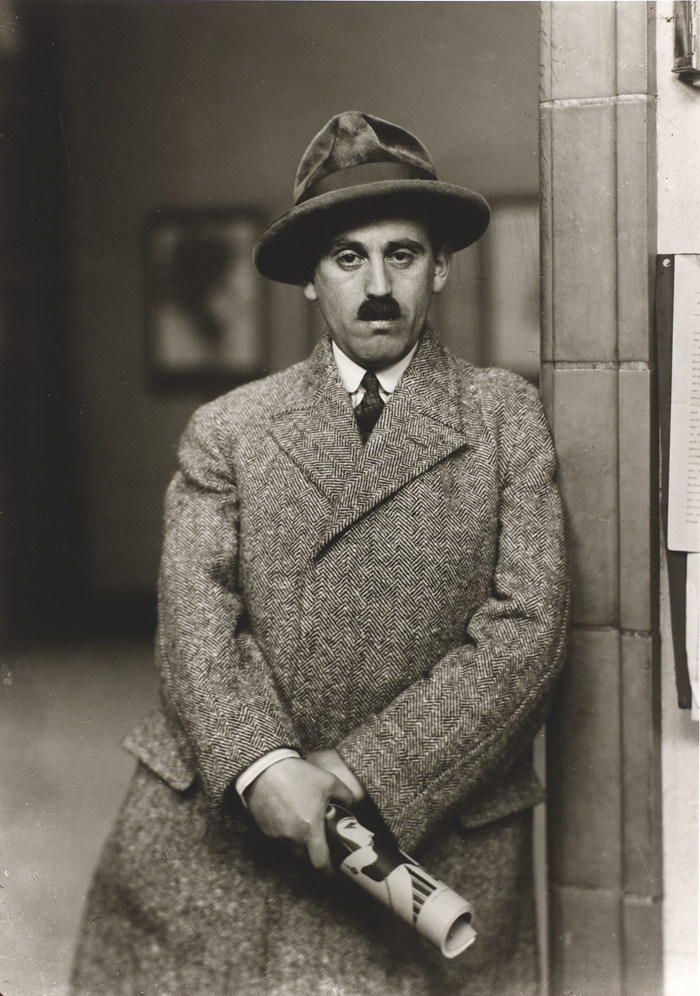

《肖像的映象》奇妙运用了“比照”方法:第3章节《声名显赫与籍籍无名》将表现不同社会阶级的著作收拾在一起,咱们时而看到桑德用相机捕捉到的百年前的《马戏团演员》,着装奇特的成员们用略带警觉的目光望向镜头的方向;时而看到痴迷于前史与古典艺术的博尚制作的《路易十一在图尔村邻近令人种桑树》,坐在树荫下田埂上的皇帝和站在他身旁的侍卫与农人让画面充溢对立又诙谐逗乐,不同的方位和姿态阐明晰他们之间悬殊的身份。风趣的是,不仅仅是画中的人有社会地位的差异,画外的艺术家也是同理——有的艺术家被咱们重复提起,而也有的艺术家早已被人忘掉。声名好像将所有人清楚明白地区别开来,但走运的是,艺术家从未忽视社会底层带给绘画的鲜活资料,策展人也并未因艺术家默默无闻而将他们的著作从展览中开除,咱们因而得以从展览中见到丰厚多元的艺术家发明的跨过阶级的体裁。

奧古斯特·桑德,《艺术商人山姆·萨尔兹》,1927年,明胶银盐印相, 30.5 × 22 厘米

此外,“前后照应”的策展技法也在《肖像的映象》中得到表现。第4章节和第12章节别离都是《肖像与艺术家自画/像》,两个相同标题的章节首先从空间上做出区别,它们别离位列于两个展厅;其次,从观看的层次上区别,两个章节别离处在展览的前期和后期。当第2次相同的小标题《肖像与艺术家自画/像》重复呈现,观众稍早之前的观看回忆被唤醒,构成了一次时间短的回闪和观众感官的自我更新。

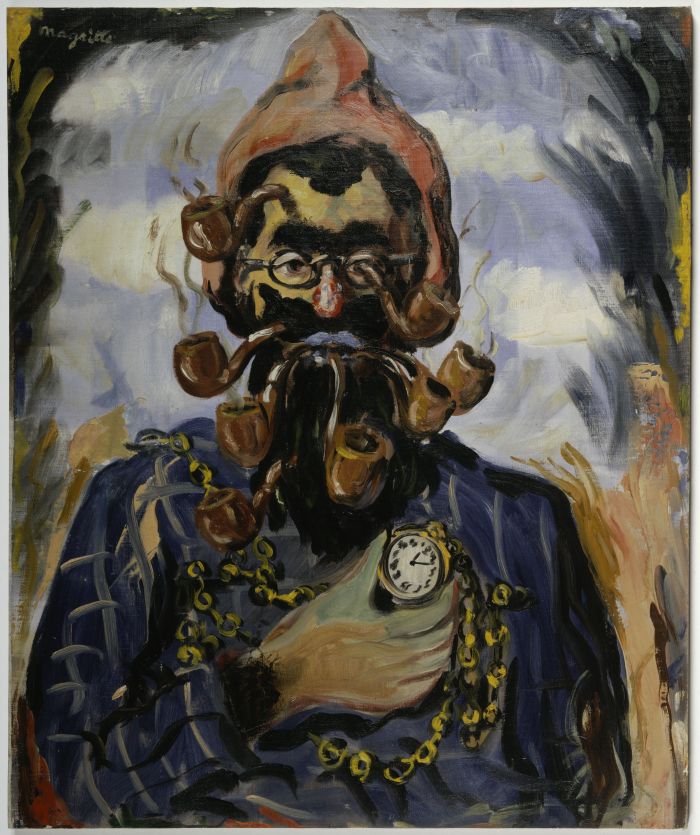

勒内·马格里特,《残废人》,1948年,布面油画裱于胶合板上,59.5 × 49.5 厘米

不止“比照”方法在第3章节《声名显赫与籍籍无名》和“前后照应”技法在第4章节与第12章节《肖像与艺术家自画/像》的运用,“夸张”的技巧也被奇妙地应用在第9章节《荒诞者》傍边。在这个系列中,比利时艺术家马格里特的《残废人》展现了一个脸部“长”满了烟斗的男人,8个烟斗从他的眉毛上、眼镜中、嘴巴里、胡子中心钻出来,夸张地宣告着艺术家对烟斗作为图画的视觉研究成果,故意草率的画风是作者对当下超现实主义运动精英化的嘲讽。

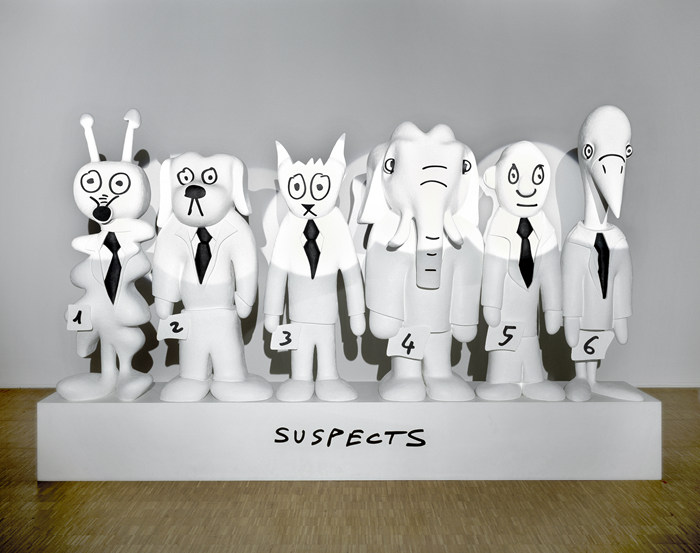

阿兰·赛沙,《嫌疑人》,2000年,聚酯纤维、丙烯颜料、音响、射灯,音乐:阿尔弗雷德·舒尼特克《平安夜》, 220 × 360 × 70 厘米

法国艺术家阿兰·赛沙的《嫌疑人》是一组由六个身着白色服装的受问询目标组成的设备,伴跟着节奏稍显怪异且不达时宜的圣诞音乐,聚光灯的转向牵引着观众的注意力,在谁是洁白而谁又犯有罪行之间犹疑。“确定性”在这样模糊不清的气氛中被分裂。

让·杜布菲,《体操爸爸》,1972年,复合板上乙烯基颜料,227 × 107 厘米

《体操爸爸》是法国艺术家让·杜布菲为戏曲扮演发明的175个奥秘人物形象之一,颜色与线条构成了艺术家关于“平面雕塑”概念的形象言语。这些著作既是从无到有的夸张展现,也是化繁为简的简化处理。不管是带着8个烟斗的男人肖像,仍是6个被置疑的嫌疑犯集体,或是以红白蓝三色线条构成的体操爸爸,《荒诞者》的标题让它们“怪”得其所——叠加多个夸张到极致的设想,经过意象之间的相互阐释,反倒让叙事变得平稳、易于了解。

“肖像的映象”展览现场,西岸美术馆,拍摄:Alessandro Wang

策展也能引发观众对哲学出题的考虑。《肖像的映象》第13章节《镜子》呈现了许多风趣的隐喻。镜子作为介质,串连起发明者和赏识者不同步的时空联系,然后更忠实地上对了观众的解读关于著作完结的重要性,而不是疏忽它。苏菲·卡尔发明的《瞎子》系列著作,由23组著作构成,每一组著作包括一张受访瞎子的相片,和根据瞎子用言语描绘的“美”的画面诠释而成的图画著作。以发明者的心灵,照亮瞎子头脑中的“眼睛”,在视觉-言语-视觉的转化之间,在美之幻想的投射和回转之间,完结对“美”的再界说,让瞎子的肖像被他们心中的“美”润饰,然后构成一套簇新的、独立的、完好的美的存在。正好像策展人费雷德里克·保罗所说:“镜面能够反射出无限多的内容,除了某个视点下人的外在形象,它往往还能捕捉到更多的东西。”

“肖像的映象”展览现场,西岸美术馆,拍摄:Alessandro Wang

策展让观众有爱好去参加了,发生互动的希望。在看完策展人设置的某个小标题下的一连串著作后,会不自觉地联想起自己其他的赏识经历,乃至是发明经历,在内心中,脑海中完结展览的下半场,为这个小标题做弥补,举比如,发生想要更进一步地完善它的希望,或是感受到出人意料的创意带来的心流感应。展览的第13章节《镜子》,在展览挨近完毕的方位,当观众现已沉溺在肖像的考虑中,基本完结了关于肖像的思维练习,这时经过镜面反射效果让观众介入展览,无疑让观众成为了《肖像的映象》的一部分,让观众在观看皇帝与布衣,白叟或婴儿的一起,也重视到了当下的自己。

“肖像的映象”展览现场,西岸美术馆,拍摄:Alessandro Wang

策展是一次翻开脑洞,斗胆想象的旅程,观众搭乘策展人幻想力的飞船在艺术国际里自在飞翔。《肖像的映象》第14章节《问候》中,策展人奇妙地将思念界说为“缺席的肖像”,将肖像的界说不断延展扩大,从一副面孔,推演到一件物品,一张缺失人物的景色画,或是一组笼统的点线面。勒内·马格里特的《大卫的雷卡米耶夫人像》以棺材替代对故去之人的问候和思念之情,当观众注视物品,也就在对人生结尾的思索中“见到”了它所承载的故人的终身;弗朗西斯.培根则在《景色中的梵高》中。以不行见的天然之中的“鬼魂”表达无处不在的梵高对自己的艺术启示,粗暴的笔触和浓郁的颜色也诱发了观众心中的关于梵高的形象,处处不见梵高,却处处都是梵高;赵无极的大尺幅油画《留念美琴》以充沛拉伸的广大视界,将庞大的私家情感投射到对天然的再现傍边,在笼统景色中表达对早逝妻子的追思之情,超大的画幅宛如一个巨大的情感漩涡,将观众卷进其间,并沉溺其间。当肖像被寄托了表达情感的诉求,不管是艺术家或是观众,人们对实在的寻求便退避了执念,艺术品在此刻成为照映心情与思维的一面镜子,是用来凝考虑虑的目标。

阿尔贝托·贾科梅蒂,《迭戈胸像》,1954年,绿锈青铜,40 × 33.7 × 19 厘米

策展引导观众进行结构化地观看,是协助观众了解的教导练习题。300幅肖像著作假如不经过整理,可能是难于消化的。但当策展人像建筑师般将“合适”的著作放置在“合适”的注脚下时,第一步的粗加工已完结,观者能经过“合适”的分类而更容易地翻开赏识。

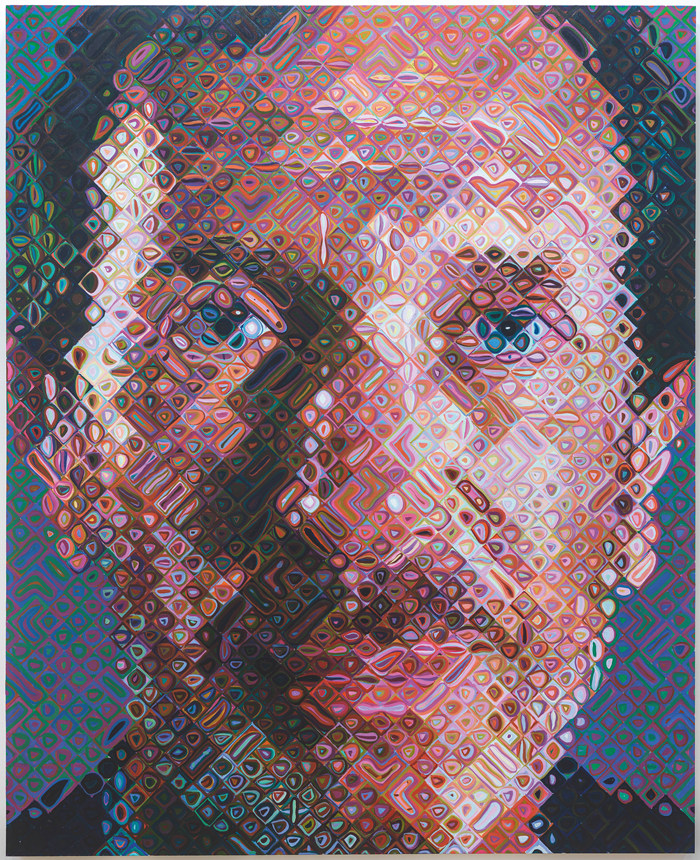

查克·克洛斯,《阿恩》,1999 – 2000年,布面油画,259 × 213 厘米

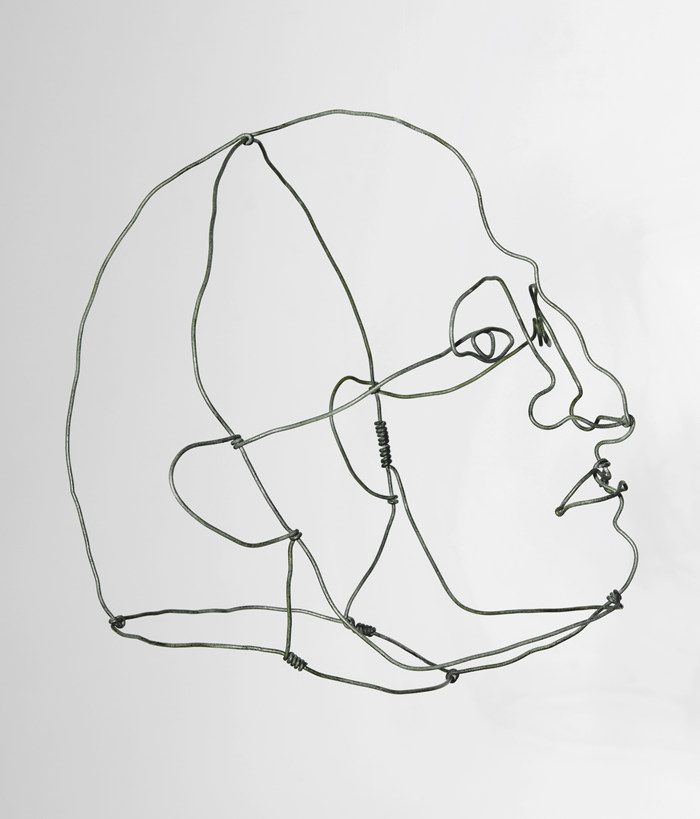

《肖像的映象》第5章节《面具》中挑选了亚历山大·考尔德的铁丝肖像著作《面具》,艺术家以铁丝为“颜料”,以钳子为“画笔”,在空中根据实在人物描写立体雕塑。跟着赏识者、著作和光线相对联系的改变,头像的样貌也呈现出丰厚的改变。与其他更典型的面具著作同处一堂,铁丝肖像像是对小标题《面具》的弥补阐明,也是对其他著作的细节再描写。能够说,策展为海量的著作选定正确的注脚。所谓“正确”,更是“合适”。在一个新的标题下,一件著作和其他被分类到其间的著作相互解说,互为弥补。不同著作的细节成为文字无法描绘的奇妙部分的外延。

亚历山大·考尔德,《面具》,1929年,铁丝,38 × 29.5 × 29 厘米

策展是以艺术品为资料的又一次艺术发明。当策展人忘掉时刻轴,忘掉地舆类型学,任意地依照趣味将好玩儿的标题起个遍,丢掉谨慎,丢掉一一对应,猖狂地给著作找到新的家,观众也会因而取得更自在、更个人化的艺术体会。